工商银行为何不支持加密货币?解读金融安全与

- By Coinbase钱包下载

- 2025-09-06 04:49:40

引言:金融世界的变革与新挑战

近年来,加密货币作为一种新兴的金融资产引发了广泛的关注,尤其是在年轻人中间。以比特币和以太坊为代表的数字货币,吸引了无数投资者。然而,在这场加密货币热潮中,中国的几大国有银行,尤其是工商银行,却始终保持着距离。为什么工商银行不支持加密货币,背后究竟隐藏着怎样的原因?

一、商业和金融的底线:安全与合规

工商银行作为国有大行,肩负着国家金融安全的重任。其不支持加密货币,一个重要的原因便是出于对金融安全的考量。

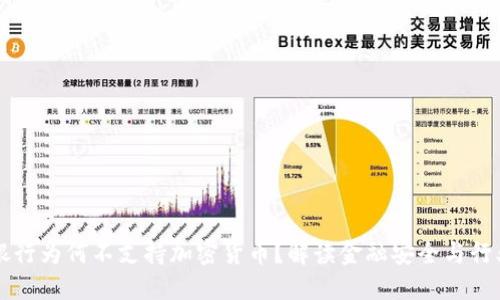

加密货币的价值波动非常大,例如2017年,比特币一度飙升至近两万美元,但随后又迅速下跌,给投资者带来了巨大的损失。在这种情况下,加密货币的投资风险相对较高,而作为一家大型金融机构,工商银行必须对其客户负责,确保客户的资金安全。

同时,加密货币交易的匿名性也让其成为了洗钱、恐怖融资等犯罪活动的“温床”,这对于监管机构来说无疑增加了工作难度。工商银行不敢轻易触碰这一领域,以免在合规监管上出现漏洞,给自身带来麻烦。

二、观念冲突与客户需求

对于一些传统观念深厚的客户群体来说,加密货币依然是一个相对陌生的概念。尤其是对于许多中老年客户而言,他们更倾向于选择传统的投资渠道,如储蓄和国债。

工商银行在服务中始终坚持以客户为中心,他们进行市场调研发现,绝大多数客户对加密货币缺乏信任,并更倾向于使用传统金融产品来进行投资或储蓄。这种客户需求的现状,也促使工商银行始终保持对加密货币的审慎态度。

三、国家政策与金融行业的导向

中国的金融政策对加密货币持有谨慎态度。国家对于加密货币的监管政策不仅影响着整个行业的发展方向,也对工商银行这样的国有银行产生了深远的影响。

2021年,中国人民银行发布声明,全面禁止加密货币交易活动。这一政策明确表态了国家对加密货币的监管立场,为国有银行的决策提供了法律依据。因此,工商银行在不违反国家政策的情况下,难以支持加密货币的交易与投资。

四、国际视野与银行的前瞻性战略

许多国际大银行已经开始逐渐涉足加密货币领域,并尝试利用区块链技术进行数字资产的交易和管理。工商银行是否也应考虑这样的变化?我们在这里可以通过一些成功案例进行对比。

例如,瑞士的某些银行早已推出了加密资产托管服务,他们提供了一些相对安全的解决方案来迎合那些对加密资产有需求的客户。而相比之下,工商银行在这一领域却依然保持沉默,是否意味着他们在未来会对加密货币采取某种措施?

五、面对未来的挑战,工商银行的应对策略

虽然工商银行目前不支持加密货币,但不可否认的是,加密货币及其相关的区块链技术将长久存在,并继续影响着传统金融行业的发展。工商银行作为传统银行,在未来如何与这些新型金融科技相结合,将是一大挑战。

例如,工商银行可以考虑与科技公司合作,通过技术创新来提升自身在数字化金融领域的竞争力。利用区块链技术来提高交易的透明度与安全性,为客户提供更具价值的金融产品和服务。

六、总结:审慎与大胆的平衡

总的来说,工商银行不支持加密货币是出于金融安全、合规监管与客户需求等多方面的考量。在当前的金融生态中,审慎对待加密货币的态度不可避让,然而,在未来的发展中,如何平衡传统金融与新兴科技的之间的矛盾,将是工商银行亟需解决的课题。

这一点不仅关乎工商银行的未来,也关乎整个金融行业的转型与发展。在温和而又充满变革的市场环境中,只有找到正确的节奏,才能在风云变幻的金融海洋中稳稳前行。

附加案例:加密货币与中国年轻投资者

在一个阳光明媚的下午,成都的某咖啡馆内,几个年轻人正围坐在一张木桌旁,热烈讨论着加密货币的投资机会。其中一位名叫小李的大学生,刚刚用他的零花钱购入了几枚以太坊,他满脸兴奋地描述着自己的购买经历。

“我觉得这是一种未来的趋势,像我这样的年轻人,应该尝试去了解这些新事物。”小李自信满满,身后阳光透过窗户洒在桌子上,照出了他脸上洋溢的笑容。

但对于这一新趋势,正坐在他对面的教授却显得持保留态度。他轻叹一声,语气中透着几分担忧:“你知道吗?加密货币市场波动太大,如果不谨慎,可能会有损失。”在这番言语中,彰显了传统与新兴之间的碰撞。

这幅场景正是现实中许多年轻人在面对新型投资渠道时的内心写照。对加密货币的渴望与对于风险的恐惧,在他们心中并存。这种心态,或许正是工商银行不轻易迈向加密货币领域的重要原因。

未来展望:监管与创新结合的可能性

随着科技的发展,加密货币的应用场景也将不断丰富。而对于工商银行来说,如何在合规的框架内探索创新,将决定其未来在金融科技领域的重要位置。在估值与风险之间找到平衡点,或许是工商银行乃至整个传统金融业未来的一条出路。